| 特集一覧 |

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

|

|

|

vol.192 海の環境や景観守る

2025.6.28

プラスチックごみなどによる海洋汚染が深刻化している。マイクロプラスチックを体内に取り込んだ魚介類を食べると、人の健康被害に悪影響を及ぼしかねない。また、汚染によって「海洋炭素シンク」と呼ばれる海の二酸化炭素(CO2)吸収能力が低下し、地球温暖化を促す危険性も指摘される世界の緊急課題だ。プラスチックごみをはじめとする海洋ごみの削減は、未来の世代のためにも欠かせない。

ECOデータ解説

マイクロプラスチック

海洋汚染の原因の一つで、直径5ミリ以下の微細なプラスチック粒子。海に漂流するプラスチックごみが、波や紫外線によって細かく砕かれ、マイクロプラスチック化する。小魚などによって誤食されたマイクロプラスチックは、食物連鎖を通じてより大きな魚、最終的には人の体内に蓄積され、健康被害を引き起こす可能性が指摘されている。

海洋ごみ削減へ 境港市 官民挙げて対策・啓発

清掃ボランティア 登録制度を創設

活動通じ愛着深める

|

| ビーチクリーナーによる海岸清掃(上)と、下ノ川のネットフェンス近くにたまったごみ(下) |

|

|

三方を海に囲まれ、水産業を基幹産業とする境港市は、海の環境や景観を守るため、川から流れ出るごみの回収や海浜清掃など流出と漂着の両面で海洋ごみ対策に取り組んでいる。

同市では2021年度から市内3カ所の川に設置したネットフェンスで定期的にごみを回収し、その状況を市報や市ホームページで市民に伝える。本年度は流量の多い深田川、下ノ川に絞り、事業を実施している。

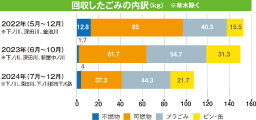

回収したごみの量は、草木を除くと、22年度153・6キロ▽23年度149・4キロ▽24年度107・3キロと、やや減少傾向にある。その内訳は、不燃物、可燃物、プラスチックごみ、ビン・缶で、24年度はプラスチックごみが最も多く、ビニール袋に入った弁当容器やペットボトルなどポイ捨てと思われるごみも目立った。

海洋ごみの中でも、プラスチックごみは分解されないまま長期間漂って、マイクロプラスチックとなり、それを誤食した魚の体内に蓄積される。また、海底に残留した漁具による「ゴーストフィッシング」によって、海の生き物を脅かすなど生態系に深刻な影響を及ぼすことが懸念される。

環境省の23年度「漂着ごみ組成調査データ」によると、漂着ごみ(人工物)の総重量の7割以上をプラスチックが占め、その半分以上がロープや魚網、フロート、ブイなどの漁具だった。同市では漂着ごみ対策として、ビーチクリーナーを使った海浜清掃を行っているほか、昨年度、海浜清掃ボランティア登録制度を創設し、3団体が登録するなど賛同した市民による清掃活動が行われている。

啓発にも力を入れ、下ノ川、深田川のネットフェンス近くにポイ捨て防止などを呼びかける横断幕を設置。2月に開いた活動紹介の展示では、境港総合技術高(同市竹内町)の生徒が水中ドローンで撮影した海中の映像を上映したほか、同高で市環境・ごみ対策課の職員が海洋ごみ削減をテーマに授業を行うなどの連携も進めている。

同課では「地元の企業や市民の皆さんと協力して活動を広げたい。きれいな景観や環境を守ることで、海への愛着を深めてもらえたら」と、官民による海洋ごみ削減を目指す。

わが社の環境(エコ)活動

株式会社鳥取銀行

鳥取市永楽温泉町 入江到頭取

企業の持続可能な成長を支援

|

| サステナブル経営を進めるマルヤス産業を支援 |

今年5月、地域企業のESG(環境・社会・ガバナンス)経営を支援する新融資商品「とりぎんサステナビリティ・スタート・ローン」の取り扱いを開始した。持続可能な社会づくりに向けた企業の取り組みを資金面から後押しする。

併せて、ESG情報開示支援を行うサステナブル・ラボ(東京)と連携協定を締結。取り組みの「見える化」と発信体制を整備した。

また、企業が自主的に設定した目標の達成状況に応じ金利を優遇する「とりぎんサステナビリティ・チャレンジ・ローン」も展開。同商品を活用した廃棄物処理業「マルヤス産業」(鳥取市古海)の担当者は「目標として掲げた外国人従業員比率の向上に取り組み、サステナブル経営を進めていきたい」と語る。

#私たちのグリーンムーブメント−若き担い手たち

公立鳥取環境大「狩猟部」

命を無駄にせず山林保全

|

| 地元イベントに出向き、自作の製品を販売 |

有害鳥獣による農林業被害の軽減と、捕獲動物の利活用を両立した環境保全活動に力を注ぐ。地域と連携しながら、狩猟やジビエ活用、普及啓発に至るまで、幅広い取り組みを展開している。

2023年に同好会としてスタートした狩猟部は、現在部員31人。狩猟免許を取得し、県や市に登録された一部の学生が、農家の依頼を受けてイノシシやシカを捕獲している。

部員たちは「命をいただく」責任と向き合いながら、捕獲した個体のジビエ肉を調理したり、皮を使ってレザークラフトを行ったりと、命を無駄にしない取り組みにも力を入れる。

また、地元イベントにも積極的に参加。自作の鹿革製品を販売し、地域住民との交流を通じて、持続可能な資源活用と命の大切さを発信している。

今後は、地域の子どもたちを対象にしたクラフト体験や環境教育イベントの開催も計画中。狩猟に対する誤解や抵抗感を取り除き、次世代の理解を育むことを目指していく。

部長を務める小川来愛さん(環境学部3年)は「まずは私たちが行動し、地域に理解してもらうことが第一歩」と話す。

|

|